Seminarinhalte

Den inhaltlichen Rahmen des Studienjahres bildet die sog. Klassenlehrerzeit der Klassen 1 bis 8 an allen Waldorfschulen. Dabei leitet uns das Ideal, dass der angehende WaldorflehrerInnen sich nicht nur ein vertieftes Verständnis für die entwicklungspsychologischen Hintergründe dieser Altersstufe erarbeitet, sondern auch eine Kenntnis der mannigfachen unterrichtlichen Themen erwirbt. Im künstlerisch-praktischen Üben erschließt man sich darüber hinaus ein pädagogisches Gefühl für die Erlebnisse der SchülerInnen sowie – im Übprozess – auch für sich selbst.

Die Seminarausbildung basiert auf den folgenden Studieninhalten:

1. Menschenkundliches Grundlagenstudium

Anhand wesentlicher Lektüre der pädagogischen Werke Rudolf Steiners – hier besonders der Allgemeinen Menschenkunde - wird in propädeutischem Seminargespräch der Initial-Impuls der Waldorfpädagogik erschlossen.

2. Methodisch-didaktische Kursarbeit

Unter Zugrundelegung der Seminarkurse Rudolf Steiners – Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches; Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge – wird der Klassenlehrerbereich erarbeitet: Lehrplan, Elternarbeit, Sinnes- und Temperamentelehre, Altersstufen/Lebensrhythmen, Konstitutionstypen, Kinderbeobachtung, bildhaftes Erzählen, Rhythmisierung des Hauptunterrichts, Epochenunterricht und Lernstörungen.

Den Unterrichtsfächern Erste Schreiblehre, Rechnen/Mathematik, Deutsch/Grammatik, Geschichte, Physik, Geografie/Geologie, Astronomie, Gartenbau gilt ein besonderes exemplarisches Interesse.

3. Vertiefende Hintergrundkurse zur Waldorfpädagogik

Darüber hinaus soll in der Auseinandersetzung mit den Kursthemen Dreigliederung des sozialen Organismus, Phänomenologie und Symptomatologie, Medienkunde, Zeitgenossenschaft, Jahresfeste, Eltern-Lehrer-Erziehungspartnerschaft, Selbstverwaltung und Schulrecht ein vertiefter Hintergrund der Waldorflehrer-Tätigkeit aus anthroposophischem Ansatz ermöglicht werden.

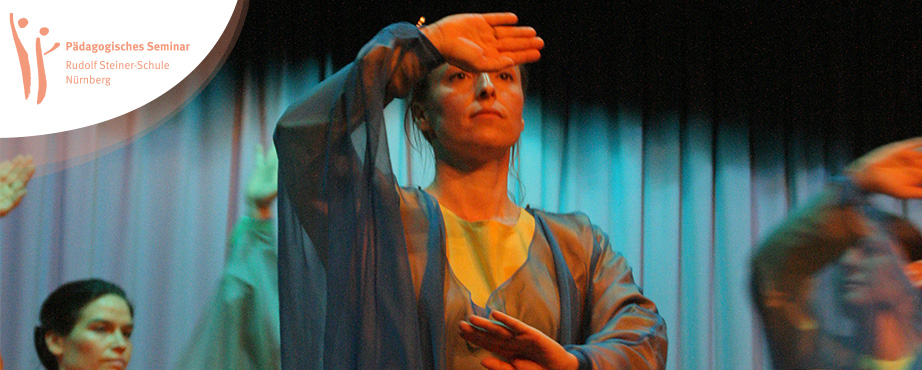

4. Künstlerisch-praktische Kurse

Die Fächer Eurythmie, Sprachgestaltung, Erzählen, Plastizieren, Holzwerken/Schnitzen, Formenzeichnen, Hell-Dunkel-Zeichnen, Wasserfarben- und Tafelbild-Malen, Musik (Singen, Flötespiel), Handarbeit und Tänze der Welt führen in den ganzheitlichen Lehrplan der Waldorfschule ein; sie ermöglichen dem Übenden auch die individuelle Herausforderung eigener Selbsterziehung und Kompetenzerweiterung.

5. Hospitationen und Praktika

5.1. Das Pädagogische Seminar Nürnberg führt zwei Hospitationen durch:

- eine einwöchige Unterrichtsbeobachtung in verschiedenen Klassenstufen mit anschließender intensiver Kinderbesprechung (im ersten Seminarjahr).

- eine einwöchige Unterrichtshospitation in der heilpädagogischen Karl-König-Schule Nürnberg (im zweiten Seminarjahr).

5.2 Zwei dreiwöchige Unterrichtspraktika

- führen im zweiten Seminarjahr den Übergang von der Wahrnehmung zur Erprobung in die praktische Lehr-Erfahrung ein. Hierbei arbeitet das Seminar eng mit den Waldorfschulen der Metropolregion Nürnberg zusammen, doch wird der Radius der Schulerfahrungen auch bayern- und bundesweit ausgedehnt.

6. Exkursionen

Das Seminar arbeitet nicht nur mit GastdozentInnen zu besonderen Themen zusammen, sondern strebt auch eine Ausweitung der Studienerfahrungen durch Exkursionen an, die in jedem Jahr unterschiedlich gestaltet werden.

7. Seminararbeiten

Die Kinderbeobachtung und Kinderbesprechung bildet ein Herzstück der Waldorfpädagogik; ihre empathische Methodik zu schulen ist daher ein wesentliches Ausbildungsziel des Pädagogischen Seminars. Jeder Seminarist stellt nach der ersten Hospitationswoche exemplarisch in Form eines Referates einen ganzheitlich wahrgenommenen Schüler in einer Seminarbesprechung vor.

Eine weitere Übung steht am Ende des zweiten Kursjahres. In einem methodisch-didaktischen Referat wird eine systematische Unterrichtsplanung referiert und in einem schriftlichen Planungsentwurf (Handout) zur Diskussion gestellt. So vertieft sich in der Wiederholung die Anlage einer professionellen Planungskompetenz.

In seiner Hausarbeit (Seminararbeit) setzt sich jede/r SeminaristIn mit einem selbstgewählten waldorfpädagogischen Thema mit Bezug auf grundlegende Literatur – vornehmlich Rudolf Steiners „Allgemeiner Menschenkunde“ – auseinander. Der Umfang dieser Hausarbeit beträgt 15 bis 20 Seiten. In den einzelnen Fachkursen bilden Referate eine selbstverständliche Lehr- und Lernform des Pädagogischen Seminars.

Darüber hinaus werden zum Jahres-Abschluss künstlerische Aufführungen der Fächer Eurythmie, Musik und Sprachgestaltung erarbeitet und vorgeführt.